- Détails

- Mis à jour : jeudi 3 août 2023 15:37

| Hobbes disait au 17e siècle « L'homme est un loup pour l'homme » tandis que Rousseau affirmait un siècle plus tard « L'homme est bon par nature ». Quant à nous, nous pensons que l'humain porte en germe le pire et le meilleur. L'enjeu est de savoir lequel il cultive, personnellement et socialement. |

Se distancier de l'Ego

Télécharger le PDF

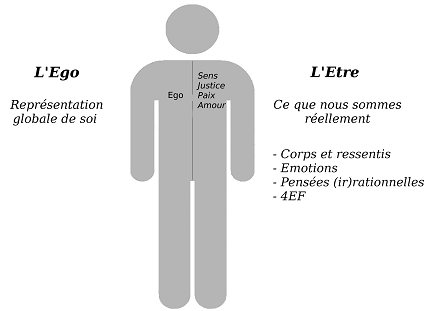

Nous, les humains, sommes porteurs d'une contradiction. Nous avons un Ego qui nous pousse à l'égoïsme, avec des degrés, et nous avons aussi quatre Exigences Fondamentales (4EF) de sens, justice, paix et amour qui lui font contrepoids.

Ces 4EF sont observables chez les jeunes enfants. Dès qu'ils commencent à parler ils posent des questions, souvent très pertinentes, cherchant à comprendre le sens de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont choqués par l'injustice, d'autant plus s'ils constatent que des adultes semblent s'en accommoder. Ils aiment les ambiances paisibles ; des enfants vivant dans un environnement tendu avec de nombreuses disputes cherchent des lieux de paix, chez des voisins accueillants ou au contact de la nature. Quant à l'exigence d'amour, à entendre au sens de l'amour d'autrui qui fonde l'empathie, elle est mise en acte par les très jeunes enfants qui peuvent tendre spontanément leur doudou à un enfant qui pleure.

L'Ego se construit dès la petite enfance lorsque le bébé commence à comprendre qu'il est une personne du fait que ses parents lui parlent, parlent de lui et parce qu'il commence à se reconnaître dans un miroir. L'Ego est une représentation globale de soi par notre image et par notre nom. L'enfant n'est pas sûr au début que c'est lui qu'il voit dans le miroir, il se tourne alors vers son parent qui le lui confirme1. Il a conscience d'être dans ses bras mais il a aussi une confiance absolue en sa parole, si bien qu'il accepte l'idée d'être à la fois dans ses bras et dans le miroir. Son Être réel a plus de profondeur que l'image qui le représente, il est constitué de ses ressentis physiques et émotionnels, de ses pensées et de ses 4EF.

2 Expérience précoce présentée par Jacques Lacan (psychiatre français) sous le nom de "stade du miroir".

Si des parents accordent plus d'importance à l'image de leur enfant qu'à lui même, l'enfant fait pareil. Il grandit en sur-investissant son image, ce qui le décentre de son Être et de ses 4EF. C'est lourd de conséquences pour la construction de son estime de soi et la qualité de ses relations.

L'image de soi dans le miroir est un support pour l'Imaginaire. Ce mot écrit avec une majuscule est à différencier de l'imagination, il appartient à une trilogie de concepts créée par Jacques Lacan : Réel – Symbolique - Imaginaire. Le Réel est tout ce qui nous constitue et tout ce qui nous entoure, il est impossible à appréhender en totalité. Pour en rendre compte nous ne pouvons qu'en prélever des petits morceaux avec lesquels nous construisons un discours, une représentation du Réel. Représentation Symbolique si elle est en cohérence avec les faits, Imaginaire si elle est une interprétation des faits au regard des désirs ou des craintes de la personne.

L'estime de soi de la personne qui focalise sur son Ego est boostée ou dégradée par ses désirs ou ses craintes. C'est sa valeur en tant que personne qui est engagée dans sa représentation Imaginaire. Focaliser sur l'image de soi a aussi des conséquence au niveau des relations. La personne entend les compliments et les critiques à travers le prisme déformant de l'Imaginaire. Là encore c'est sa valeur en tant que personne qui est en jeu, ce qui provoque de la tension dans les relations. Jacques Lacan fait un parallèle avec ce qui se passe dans les confrontations entre animaux.

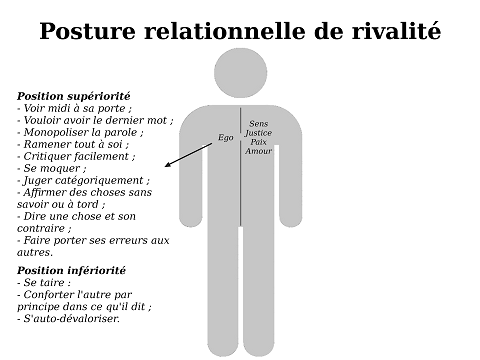

Une confrontation animale commence visuellement, en gonflant poils ou plumes pour impressionner. Ce sont les prémisses d'un affrontement qui se soldera par la détermination d'un gagnant et d'un perdant, un dominant et un dominé. Chez les humains c'est un peu pareil. Quand deux personnes sont focalisées sur leur Ego il y a finalement une gagnante et une perdante, mais c'est l'estime de soi qui est en jeu si bien que la personne se sentant valorisée ou dévalorisée. L'enjeu chez les humains est narcissique, l'une est en position de supériorité, l'autre d'infériorité.

Dès qu'une personne se focalise sur son Ego elle vit ses relations sur ce mode narcissique et hiérarchisé, le plus souvent inconsciemment. Elle est dans ce que nous (auteurs) appelons la posture relationnelle de rivalité parce qu'elle se met le plus souvent en concurrence avec son interlocuteur pour occuper la place de supériorité. Elle peut éventuellement y placer son interlocuteur si elle l'admire, se nourrissant alors narcissiquement du fait de la côtoyer. Il arrive qu'elle s'accommode de la place d'infériorité parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, mais aussi éventuellement si elle y a été conditionnée par son éducation. La place de supériorité est une place à défendre, elle peut lui être disputée à tout instant par son interlocuteur ou par une nouvelle personne qui arrive. Chez les humains, cet enjeu narcissique sous-tend l'enjeu dominant/dominé. Le sentiment de supériorité justifiant une prise d'ascendant sur l'autre, le sentiment d'infériorité une soumission. Il y a des personnes qui ont pu être conditionnées par leur éducation à se soumettre. Elles sont aussi dans la posture relationnelle de rivalité, mais avec une estime de soi dégradée.

La posture de rivalité d'un interlocuteur n'est pas visible à première vue puisqu'il s'agit d'un enjeu psychique interne. Elle peut néanmoins être déduite par l'observation des comportements qu'elle génère.

En position de supériorité, la personne a du mal à envisager le point de vue de l'autre, à en tenir compte, particulièrement en cas de désaccord. Elle peut vouloir avoir le dernier mot à tout prix, monopoliser la parole, la couper ou ignorer ce que l'autre dit. Ramener tout à son expérience personnelle pour se faire valoir, critiquer ou se moquer facilement, juger catégoriquement. S'arc-bouter sur ce qu'elle dit même si elle n'en est pas sûre, même si elle sait qu'elle a tord. Elle ne reconnaît pas ses erreurs et les fait porter facilement aux autres. Le plus perturbant est qu'elle peut dire une chose et son contraire car le sens ne tient pas ; elle ne dit que ce qu'elle pense devoir dire pour s'assurer la place de supériorité dans l'immédiateté de la relation. Si son interlocuteur lui rappelle ce qu'elle a dit précédemment elle nie ou l'accuse d'avoir mal compris. Être en relation avec une personne qui agit de la sorte est non seulement agaçant mais c'est aussi fatigant, car on ne peut pas s'appuyer sur ce qui est dit.

La position d'infériorité est plus difficile à repérer car les comportements qu'elle génère nous mettent moins en difficulté. La personne se tait le plus souvent, ou alors elle nous conforte par principe dans ce que nous disons. Incidemment cela peut nous flatter dans notre Ego et nous empêcher de voir qu'elle est dans une représentation dégradée d'elle-même. Elle peut parfois s'énerver ou se refermer parce qu'elle interprète tout à travers son prisme Imaginaire, prenant par exemple un conseil pour un jugement catégorique ou pour une injonction.

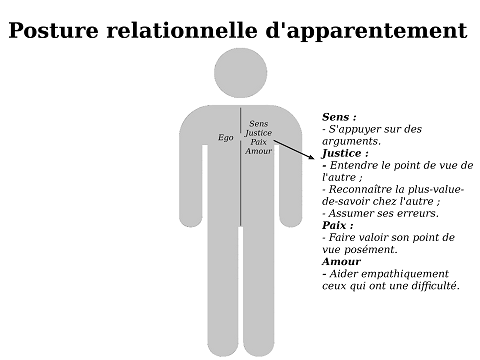

Revenons à l'époque des relations précoces et du stade du miroir pour envisager une autre façon d'entrer en relation. Si des parents accordent plus d'importance à leur enfant réel qu'à son image, leurs compliments et reproches portent sur ce qu'il dit ou fait, pas sur sa personne globale. Par exemple « Ce que tu as fait est méchant » et non pas « Tu es méchant ». L'enfant ne perd pas sa valeur en tant que personne, il apprend, sous les auspices de ses 4EF, à reconnaître son erreur et la réparer. Ses 4EF lui permettent aussi de faire face à des éventuels jugements catégoriques. Exemple, si quelqu'un lui dit « Tu es nul » il ne se sent pas dévalorisé dans sa personne. Il peut identifier ce jugement comme étant infondé ou excessif, il peut même faire face à un échec. En réfléchissant (exigence de sens) il peut comprendre qu'il avait mis la barre trop haut, ou qu'on lui avait placée trop haut. Il peut penser avoir bien agi et évoquer des facteurs imprévisibles qui ont entravés sa réussite. Il peut éventuellement reconnaître qu'il ne s'est pas investi suffisamment et en comprendre la raison. S'il n'avait pas envie de faire cette chose et s'était senti contraint son échec prend le sens d'une résistance passive.

Une personne qui entre en relation avec les autres via ses 4EF est dans la posture relationnelle d'apparentement. C'est à dire qu'elle est dans la disposition à s'accorder avec les autres d'égal à égal indépendamment des différences d'âge, de sexe, de niveau d'études, d'origine, etc. Son estime de soi n'étant pas mise en jeu, elle aborde les relations de façon détendue. Si elle se trouve face à quelqu'un ayant des velléités de prendre l'ascendant sur elle, elle veille à se faire respecter sans envenimer la relation.

Nous aspirons à des relations d'apparentement, mais nous pouvons être confrontés à la posture de rivalité avec certains interlocuteurs. Nous pouvons aussi nous laisser entraîner dans cette posture à notre insu et à bas bruit parce qu'elle n'est pas toujours identifiée en tant que telle. La hiérarchisation des personnes est souvent acceptée et justifiée au prétexte que nous sommes tous différents en termes de capacités physiques, intellectuelles, manuelles, artistiques. D'autre part, nous vivons dans un monde dans lequel il faut se battre pour faire sa place ou la garder, un monde dans lequel il vaut mieux apprendre à se faire valoir, s'imposer et masquer ses faiblesses « réussir dans la vie ». Tant et si bien que des parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, peuvent les encourager dans cette voie. Vouloir s'adapter à un monde dur sans remettre en cause sa dureté nous fait entrer dans un cercle vicieux. Nous rajoutons de la dureté au monde et ainsi de suite.

D'où vient la dureté du monde ? Est-elle une fatalité ? Le monde actuel n'est que le résultat d'un développement politico-économique qui s'est fait majoritairement sous l'emprise de l'Ego des humains. Nous, les humains, portons en germe le meilleur et le pire. Nous avons la capacité à repenser notre histoire (individuelle et collective), de reconnaître nos erreurs et de les réparer. Nous pouvons décider de mettre notre intelligence au service de l'invention d'un mode de vie soutenable écologiquement, ne portant préjudice à personne et accessible à tous. À l'époque où nous sommes arrivés, le véritable progrès dont nous avons besoin est un progrès en humanité.

Pour avancer sur cette voie, l'apparentement est plus pertinent que la rivalité. Les 4EF qui le sous-tendent sont dans un ordre qui a son importance. L'exigence de sens et celle de justice sont respectivement en première et deuxième position, parce qu'elles conditionnent l'accès à la troisième exigence, la paix. Nous avons fondamentalement besoin que les choses aient du sens et quand elles n'en ont pas nous en mettons Imaginairement. Fut-un temps lointain ou pour les grecs l'orage était du à la colère de Zeus. Nous avons besoin aussi que les choses soient justes ici et maintenant sur notre planète Terre, nous nous satisfaisons de moins en moins de l'idée d'une justice réparatrice dans l'au-delà auprès d'un Dieu. Donc il faut que les choses aient du sens et que ce sens soit juste pour accéder à la paix. Quand le sens d'une vie est la recherche d'enrichissement et/ou de pouvoir fusse au détriment d'autres personnes, le sens n'est pas juste ce qui entrave l'accès à la paix. Ce raisonnement vaut à toutes les échelles de relations, entre deux individus, dans une entreprise, un service public, une association, et entre deux pays. Quant à la quatrième exigence, l'amour, elle est placée en dernier parce que malheureusement l'amour peut être perverti par la rivalité. Un enfant grandissant dans un environnement autoritaire et arbitraire peut renoncer à ses trois premières exigences (sens – justice – paix), mais il renonce rarement à son exigence d'amour. Parce qu'il aime ses parents et veut capter leur amour, il peut se soumettre à leur mode éducatif autoritaire. Il grandit avec l'idée qu'aimer l'autre c'est lui céder, alors qu'avec l'apparentement l'amour n'est pas conditionné à une soumission. Autre exemple, un parent pense savoir ce qui est bon pour son enfant sous prétexte qu'il aime, se dispensant de lui donner la parole à ce sujet, voire n'écoutant pas ce qu'il dit, il impose sa volonté au lieu de composer avec son enfant.

Que voulons-nous cultiver pour nous personnellement, la rivalité ou l'apparentement ?

Que voulons-nous cultiver collectivement pour la vie en Société ?

Après une douzaine d'années de réflexion et d'échanges, nous (auteurs) sommes finalement arrivés à une idée simple qui résonne avec une sagesse ancestrale amérindienne :

Un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille.

Le premier loup représente la Sérénité, l'Amour et la Gentillesse.

Le second loup représente la Peur, l'Avidité et la Haine.

"Lequel des deux loups gagne ?" demande l'enfant.

"Celui que l'on nourrit." répond le grand-père.

Télécharger le PDF